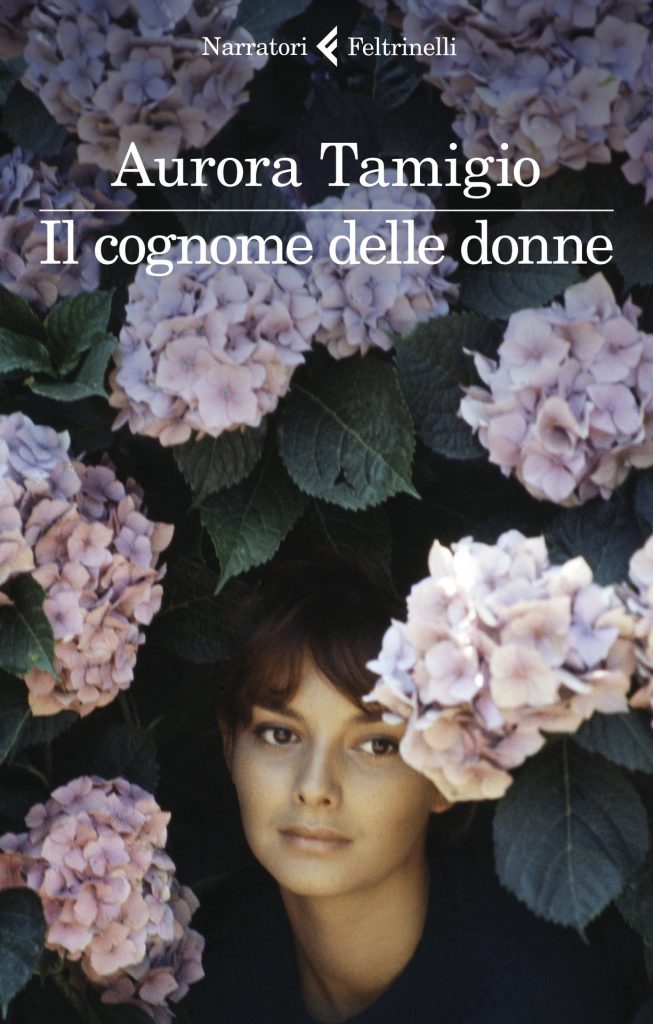

TITOLO: Il cognome delle donne

AUTRICE: Aurora Tamigio

COPERTINA: Ferdinando Scianna

GENERE: Narrativa

SOTTOGENERE: Romanzo famigliare

EDITORE: Feltrinelli

ANNO DI PUBBLICAZIONE: 2023

PAGINE: 408

CODICE ISBN: 978-88-07-03560-9

GIUDIZIO: ★★★★☆

Iniziamo la recensione con un accostamento certamente inaspettato ma che confido non sia totalmente inadeguato o inopportuno. Un accostamento che, se nel lettore genererà probabilmente una reazione a metà strada tra spaesamento e curiosità, all’autrice del libro -stavolta senza troppi dubbi- farà storcere il naso, non tanto per il disappunto (non me ne voglia a male) quanto perché mai si sarebbe aspettata un simile paragone da una recensione del suo romanzo. Ma qui al Salotto dei Morti la sorpresa è sempre in agguato e i nostri pensieri sono talmente imprevedibili da costringere alla resa i più abili tra oracoli e mentalisti.

Insomma, già durante la lettura, ma in particolar modo durante la preliminare spremitura delle meningi per la composizione della presente recensione, mi risultava impossibile non pensare al fatto che questo romanzo mi ricordasse Alien, la fortunatissima serie del cinema horror/fantascientifico.

Prima di chiarire l’apparente assurdità di quanto appena scritto, spendiamo qualche parola per presentare l’autrice de Il cognome delle donne, la cui identità è forse sconosciuta ai più non certo per mancanza di talento ma perché è una stella che ha iniziato solo di recente a brillare come romanziera.

Aurora Tamigio ha fatto della scrittura la sua ragione di vita, conciliando passione e lavoro. Oltre ad essere autrice freelance e copywriter, si occupa di informazione cinematografica scrivendo articoli e approfondimenti su una rivista online; inoltre, in qualità di autrice in senso stretto, ha prodotto alcuni racconti e cortometraggi. Va da sé che Il cognome delle donne costituisce il romanzo d’esordio di Tamigio, la quale non si è lasciata intimorire dai rischi che possono derivare dal cimentarsi per la prima volta in un progetto di più ampio respiro. Al contrario: i suoi sforzi sono stati pienamente ripagati e i suoi meriti riconosciuti, in quanto il romanzo si è aggiudicato il premio iO Donna 2023.

Il cognome delle donne è un romanzo che, attraverso la narrazione delle vicende di una famiglia siciliana dagli inizi del Novecento fino ai primi anni ’90, mette in scena che cosa implica l’essere donna in una società patriarcale. Vi starete sicuramente chiedendo: “Ma cosa c’entra tutto questo con Alien? Cos’hanno in comune un romanzo famigliare ambientato in Sicilia e dei film con orripilanti parassiti superpredatori alieni?”. Di base, assolutamente nulla. Tuttavia, alcune delle speculazioni filosofiche nate dalla serie cinematografica possiedono un punto di contatto con il nostro libro. Molti critici, infatti, hanno riconosciuto nei mostruosi xenomorfi (soprattutto nelle teste che richiamano la forma del membro maschile) un simbolo del patriarcato, e nella protagonista femminile Ellen Ripley l’emblema della difficoltà per le donne di vivere in un mondo in cui non hanno quasi nessuna voce in capitolo.

Sebbene l’accostamento possa sembrare un po’ esagerato, ritengo che l’idea di fondo sia la stessa per entrambi i casi. Nel romanzo di Tamigio gli svantaggi dell’essere donna in una società che privilegia il maschio vengono declinati in ogni maniera possibile tramite gli occhi e le vite delle protagoniste, che attraversano ben tre diverse generazioni: prima Rosa, la capostipite, poi sua figlia Selma, e infine le tre figlie di quest’ultima: Patrizia, Lavinia e Marinella.

Queste eroine possono essere considerate tali per il solo fatto che per loro “vivere” significa molto spesso “sopravvivere”, facendosi portavoce di tutte quelle donne che, come loro, devono sottostare a continui soprusi e umiliazioni, che devono sempre stare in silenzio e farsi da parte. Per non parlare poi delle privazioni: le donne non possono essere padrone di nulla, che si tratti di proprietà materiali, del loro stesso corpo, delle loro scelte o della loro identità. E il fatto che tale disparità sociale trovi un appoggio nella legge comporta un’ulteriore offesa alla loro dignità.

L’autrice insiste molto su questo aspetto presentando la cultura del patriarcato come una legge naturale incisa a caratteri cubitali negli schemi sociali. Durante il corso della narrazione, l’assurdità di questa legge e la normalità della sua applicazione (come se fosse l’unica possibile e legittima) viene espressa con la stessa forza di un pugile e la precisione di un tiratore scelto. Non di rado si incappa in frasi dopo le quali, per la loro intensità, sono necessari alcuni secondi di pausa, come per riprendersi da un colpo ricevuto in pieno viso: «Rosa aveva gridato quando, con mossa secca, la Medica le aveva rimesso a posto l’osso della scapola. […] “Gli devi dare la schiena, la prossima volta. Quando tuo padre te le suona, tu gli dai la schiena e ti copri la faccia: basta uno sfregio e non ti si prende più nessuno. Ascoltami, se vuoi trovare marito.”».

Una qualità positiva del romanzo risiede nel fatto che esso non fa di tutta un’erba un fascio: non è una polemica aggressiva e sterile contro l’intero genere maschile, bensì una ragionata esposizione delle dinamiche sociali e famigliari secondo i meccanismi del patriarcato. E un conto è essere uomini e un altro è essere e pensare in modo patriarcale. Ciò significa che (anche se nel romanzo sono vere e proprie “anomalie” che si contano sulle dita di una mano) esistono uomini come che non obbediscono ai dettami dell’egemonia maschile, come Sebastiano Quaranta, che «[…] non aveva padre, madre o sorelle, perciò Rosa aveva trovato l’unico uomo al mondo a non sapere come suonarle.», ma anche donne che, come Rosa, sostengono che «“I figli maschi sistemano le famiglie. Ora vedi come si mette tutto a posto”.».

Il cognome delle donne è un romanzo che ti assorbe a tal punto da far perdere la cognizione del tempo: se letto prima di coricarsi, si scopre con stupore di aver fatto le ore piccole, e riporre il libro sul comodino è una scelta sofferta, dettata solo dal doversi svegliare presto la mattina seguente. Ci sono tantissimi motivi per cui la lettura risulta così accattivante: in parte perché -come spesso avviene per i romanzi famigliari- siamo catturati dalla sensazione di “spiare” nelle vite intime e nelle dinamiche che regolano le relazioni tra i membri di una famiglia, in parte perché, assistendo all’evoluzione del nucleo famigliare, si ha l’impressione di aver condiviso molto con le protagoniste.

Ma l’aspetto più importante del romanzo consiste certamente nella capacità dell’autrice di narrare i fatti e descriverne le implicazioni culturali e sociali relative ai ruoli dell’uomo e della donna con una cura dei dettagli sbalorditiva. Complice una scrittura precisa, ricca, razionale ma che colpisce emotivamente, il messaggio arriva sempre forte e chiaro al lettore.

Volendo esprimere una critica negativa, questa riguarderebbe l’impiego di termini dialettali siciliani, che abbondano principalmente nei dialoghi, ma compaiono anche in alcuni discorsi indiretti e sono funzionali all’espressione dei pensieri dal punto di vista dei personaggi. Il loro scopo è quello di dare un tocco di realismo, rendendo più veri gli scambi (soprattutto nelle situazioni più accese) e garantendo una lettura più immersiva. Eppure l’esperienza viene compromessa dall’impossibilità (quanto meno per coloro che non sono familiari col dialetto dell’isola) di ricondurre molti di questi termini a un significato concreto. In un discreto numero di occasioni ci si imbatte in sicilianismi difficili da interpretare se non si è “madrelingua” e che interrompono la comprensione del senso dell’intera frase.

A parte questo piccolo neo, sento di poter consigliare a chiunque la lettura di questo libro. Il romanzo d’esordio di Aurora Tamigio è un’opera finemente riuscita, capace di esprimere con forza concetti delicati e di trattare temi che, in assenza di una presa di coscienza sociale e culturale, non smetteranno mai di essere attuali.

Il salotto dei morti

Chiacchiere dall'altro mondo